Es gibt Menschen, die ziehen sich am Wochenende mittelalterliche Kleidung an und gehen damit zu konspirativen Treffen im Wald. Es gibt Menschen, die ziehen sich Lack und Leder an und lassen sich irgendwo auf einer Party auspeitschen. Es gibt Leute, die sammeln Zierzapfen, oder Elefanten aus Glas. Oder leere Streichholzschachteln aus den 50er Jahren. Manche lesen bis zu drei Fantasy-Romane pro Woche, während andere der Meinung sind, dass zwanzig Ringe an den verschiedensten Stellen des Körpers noch lange nicht genug sind. Und manche haben einfach nur eine pathologische Obsession für Nutella. Jeder scheint irgendwo mindestens eine obskure Perversion zu haben. Meine Perversion ist eine lebenslange Affinität für The Alan Parsons Project.

Es gibt Menschen, die ziehen sich am Wochenende mittelalterliche Kleidung an und gehen damit zu konspirativen Treffen im Wald. Es gibt Menschen, die ziehen sich Lack und Leder an und lassen sich irgendwo auf einer Party auspeitschen. Es gibt Leute, die sammeln Zierzapfen, oder Elefanten aus Glas. Oder leere Streichholzschachteln aus den 50er Jahren. Manche lesen bis zu drei Fantasy-Romane pro Woche, während andere der Meinung sind, dass zwanzig Ringe an den verschiedensten Stellen des Körpers noch lange nicht genug sind. Und manche haben einfach nur eine pathologische Obsession für Nutella. Jeder scheint irgendwo mindestens eine obskure Perversion zu haben. Meine Perversion ist eine lebenslange Affinität für The Alan Parsons Project.

Natürlich halte ich es nicht für eine Perversion – und meine Begriffsverwendung ist hierbei gänzlich ironisch aufzufassen. Und doch ist es interessant, darüber nachzudenken, weshalb dieses hochfaszinierende Musikprojekt den Makel in sich trägt, stets als etwas uncool rezipiert zu werden. In einer Kleinstadt der 80er Jahre aufwachsend, umgeben von Metallica-Fans und verspäteten Punks, die noch immer mit Tipp-Ex Sex Pistols auf ihre Lederjacken kritzelten, stellte das Bekenntnis zu The Alan Parsons Project stets eine Breitseite für hämische Angriffe dar. Das Leben und die unaufhaltsame Zeit haben diese infantilen Zwistigkeiten sortiert. An die meisten Punk-Acts von damals kann sich kaum noch jemand erinnern, während der heutige, etwas überalterte Nerd noch immer da sitzt und Rezensionen über I Robot schreibt. Upps.

Dennoch – über die Jahre habe ich es auch gelernt zu verstehen, weshalb eine Band, die es zwischen 1977 und 1984 geschafft hatte, nacheinander sieben (!) absolut makellose Alben herauszubringen, vielen Menschen höchst unattraktiv erscheint. Und dieser Punkt mochte mir in jungen Jahren gänzlich fremd gewesen sein, doch Jahrzehnte später begann ich das Problem endlich zu erkennen.

The Alan Parsons Project war die perfekte Blaupause für etwas, das heute zwar alltäglich ist, doch damals stark im Konflikt mit dem gängigen Zeitgeist war. The Project war eine künstlich geschaffene, geradezu genetisch designte Supergroup, die sich nicht mit irgendeiner Rock’n’Roll-Ethik abgab. Dies waren keine Jungs aus derselben Straße, die zusammen Kneipenschlägereien absolviert hatten. Das hier waren Leute, die nur ein Interesse teilten: möglichst viele Platten zu verchecken. Natürlich wollte damals jeder Musiker reich und berühmt sein. Aber studiert man die etwas rätselhafte Band von Alan Parsons näher, spürt man stets einen deutlichen Hauch des Materialismus.

In den Texten bricht es oft geradezu schamlos hervor. Die Gründer der Band Woolfson und Parsons besaßen auch eine gemeinsame Passion, die sie mindestens so stark verband, wie die Musik: Die Liebe zum Glücksspiel. Sie hatten wenige Jahre später sogar ein exzellentes Konzeptalbum umgesetzt, das sich thematisch ausschließlich mit Casinos und Kartenspielen beschäftigt. Und das ist schon witzig, denn The Alan Parsons Project hatten stets diesen Anschein des Ätherischen und des Experimentellen. Man verbindet Science Fiction mit dieser Band und die elektronische Revolution, – ganz sicher nicht zwei Typen, die dafür bekannt waren, für sich die besten Verträge aus der Plattenfirma Arista herauszuquetschen.

Ich will diesen Punkt nicht überbewerten (da er für mich persönlich von recht geringer Bedeutung ist), aber es wird an dieser Stelle deutlich, weshalb The Alan Parsons Project für einige Jahre die perfekte Musikgruppe der neuen Yuppie- und Business-Generation der frühen 80er Jahre war, und weshalb einige meiner Freunde aus der Joy Division– und The Clash-Fraktion sie derart gehasst haben. Das hier war nicht eine dieser narkotisierten Hardcore-Bands, wo die Musiker nach fünf Jahren aus ihrem Rausch aufwachen und plötzlich in die Runde fragen: Wo ist eigentlich das ganze Geld hin? Das Gegenteil war der Fall. Das hier war die ultimative Band für den betuchten Mittelstand. Nüchtern und zielstrebig. Ein Projekt mit einem soliden Geschäftsunterbau.

Doch viel mehr muss man zu diesem Rezeptionsproblem auch nicht sagen. Hat man diese Befangenheit emotional überwunden, öffenen sich dem audiophilen Entdeckungsreisenden musikalische Universen, deren Qualität und Reichtum geradezu schockierend sind. Hier begegnet man einer perfekten Verbindung von Form und Substanz. Die hochkarätige musikalische Form brachte der Klangtüftler Alan Parsons ins Boot, während für die tiefschürfende Substanz der schottische Musiker Eric Woolfson zuständig war.

DIE VORGESCHICHTE

Parsons und Woolfson begegneten sich 1974 in der Kantine der legendären Abbey Road Studios. Alan Parsons war bereits ein außerordentlich angesagter Tontechniker. Er hatte mit den Beatles gearbeitet und nur wenige Monate zuvor seine Arbeit an Pink Floyds Meilenstein The Dark Side Of The Moon abgeschlossen. Der Schotte Eric Woolfson, ursprünglich Pianist und Liedermacher, hatte sich zu dem Zeitpunkt als Produzent und Talentmanager durchgeschlagen.

Aus den verrauchten Kontrollräumen ins Rampenlicht aufzusteigen, war für einen reinen Tontechniker eine ungewöhnliche Karriere. Zumal die sound engineers Leute waren, die damals noch häufig ein weißes Hemd und eine Krawatte trugen und meistens Kette geraucht haben. Parsons bat deshalb Woolfson, ihn als Manager zu vertreten. Ein Tontechniker mit eigenem Manager war für damalige Verhältnisse geradezu unerhört.

Aus den verrauchten Kontrollräumen ins Rampenlicht aufzusteigen, war für einen reinen Tontechniker eine ungewöhnliche Karriere. Zumal die sound engineers Leute waren, die damals noch häufig ein weißes Hemd und eine Krawatte trugen und meistens Kette geraucht haben. Parsons bat deshalb Woolfson, ihn als Manager zu vertreten. Ein Tontechniker mit eigenem Manager war für damalige Verhältnisse geradezu unerhört.

Beide Künstler/Unternehmer beklagten, dass die musikalische Perspektive des Tontechnikers und Produzenten sich zu oft hinter den Egotrips unausgeglichener Bandmitglieder anstellen müsse – oft zu Lasten der Resultate. Vergleiche mit Filmen wurden gezogen, wo der Regisseur eine geradezu gottgleiche Präsenz hat. So entstand die Idee eines Projekts, das sich musikalisch ausschließlich der Vision der Produzenten unterordnet. Ein Konzept, das in den Geburtsjahren des Punks ein wenig lächerlich anmutete. Und in den meisten Fällen wäre ein solches Vorhaben wohl zum Scheitern verurteilt. Die Musikgeschichte zeigt, dass Produzenten nicht minder oft darin versagen, eine Band in die richtige Richtung zu führen.

Und so hätte der erste Wurf dieses neuen Projekts durchaus eine Ansammlung extrem gut produzierter, jedoch gänzlich belangloser Lieder werden können. Doch es kam anders. Die kreative Allianz aus Woolfson/Parsons erwies sich als kongenial und außerordentlich erfolgreich. Der Rest ist Geschichte.

Das Debüt-Album erschien am 1. Mai 1976 unter dem Titel Tales of Mystery and Imagination. Woolfson und Parsons präsentierten hier eine konzeptionelle Auseinandersetzung mit den Texten von Edgar Alan Poe und warteten mit einer großen Brigade aus Sängern, Musikern und einem großen Orchester auf. Bei näherer Betrachtung wird deutlich, dass man anfangs kaum mehr als nur dieses eine Album zu publizieren hoffte. So drückte man sich davor, sich einen typischen Bandnamen zuzulegen. Gerade für Woolfson war Tales of Mystery and Imagination mehr ein various-artists-Album, vergleichbar mit einem Musical.

Ohne hierbei viele Gedanken zu verschwenden, entschied man sich schließlich (vermutlich nach Ermahnungen durch die Plattenfirma) für den eher lustlosen Bandnamen The Alan Parsons Project, was mehr nach einer handschriftlichen Anmerkung auf Tonband-Dosen klingt. Der Bandname erhielt dadurch aber auch etwas Paradoxes, da Alan Parsons nicht der Hauptkomponist in der Gruppe war; dies war Eric Woolfson. Doch wären wir mit The Eric Woolfson Project glücklicher? Auf jeden Fall trug auch dieses Detail zu dem reichhaltigen Mythos, der diese Band in den kommenden Jahren umgeben sollte, bei.

Tales of Mystery wurde zwar von der Presse mit gemischtem Echo aufgenommen, doch auf den Plattentellern der Musikfans war dieses Debüt ein voller Erfolg. Der Erstling besitzt bereits alle Merkmale der Alan-Parsons-Erfolgsformel: Wechselnde Sänger, magische Instrumentals, bombastischer Einsatz eines Orchesters, eine straffe Rhythmus-Sektion und ein beispielloser Sound, der auch heute kaum einen neuen Mix braucht. Die kommen gegenwärtig zwar unentwegt in den Handel, aber das hat mehr damit zu tun, dass man aus eingefleischten Musikfans noch einige Jahre so viel Geld wie möglich rauswringen möchte – zumindest bis sie alle ausgestorben sind. Es wird eng.

DER MUSIKALISCHE MONOLITH

Im folgenden Jahr 1977 erschien das zweite Album mit dem Titel I ROBOT. In Anspielung auf Isaac Asimovs Roboter-Novelle gleichen Namens wurde hier ein Konzeptalbum präsentiert, das sich in wechselnden Perspektiven mit der Zukunft und der Beziehung zwischen Mensch und Maschine beschäftigt. Zum Glück ist die Konzepthaftigkeit lose und unaufdringlich, so dass man sie auch gerne gänzlich ignorieren kann, ohne beim Hörgenuss etwas einzubüßen.

I Robot ist ein großartiges Werk und eines der besten Alben nicht nur dieser Ära, sondern auch der modernen Musikgeschichte. Von Track zu Track werden hier sämtliche Herausforderungen der Aufnahmetechnik mit Bravour gemeistert. Rocklieder mutieren mit virtuoser Leichtigkeit in Chorwerke. Instrumentalpassagen überzeugen mit großartigen Spannungsbögen. Doch über all dem thront eine einzigartige Musikalität der einzelnen Teilnehmer. Es gibt auf diesem Album sonische Effekte, die damals alle Hörgewohnheiten sprengten.

DIE BAND

Der instrumentale Nukleus des Projekts beginnt mit einer freundlichen Übernahme. Parsons und Woolfson produzierten zu diesem Zeitpunkt bereits erfolgreich die schottische Pop-Gruppe PILOT und so hatte man bei Tales Of Mystery sämtliche Bandmitglieder dieser Band engagiert und komplett in das Project absorbiert. Die meisten sind bis zum Schluss geblieben. Hierzu zählten David Paton mit seinem melodischen Bass-Spiel, der funkige Schlagzeuger Stuart Tosh und der junge aufstrebende Gitarren-Zauberer Ian Bairnson. Für Orchesterarrangements heuerte man wieder den Multiinstrumentalisten und Komponisten Andrew Powell, der bald zusammen mit Woolfson ein fester Keyboarder der Band werden sollte.

Von einer Band zu sprechen, ist beim Project immer eine etwas widersprüchliche Sache. Damals festigten sich Bands vor allem durch eins: durch Tourneen und durch Auftritte. Doch Parsons und Woolfson waren zu diesem Zeitpunkt selbst keine großen Konzertgänger und empfanden es ohnehin als unlösbar, ihren ausgeklügelten Sound auf Bühnen zu übertragen. Dies war eine ultimative Studioband, die sich bis zu ihrem Exitus, zehn Alben später, standfest weigerte, live aufzutreten. Vermutlich zum Schrecken der Plattenfirma. Die Verkäufe waren dennoch hervorragend und rechtfertigten die mammutartigen Produktionsbedingungen im Studio. Und doch gibt es viele Musikkenner, die der Meinung sind, dass man The Alan Parsons Project heute als die kultigste Band aller Zeiten handhaben würde, wenn sie damals – wie alle anderen – für jedes Album bis zur Erschöpfung getourt hätten.

Der Nebeneffekt dieser Strategie war, dass die Instrumentalisten auf dem Album nur einige Monate beschäftigt waren und den Rest des Jahres nichts zu tun hatten. Das führte zu einem interessanten Phänomen, bei dem die Kerngruppe Powell/Paton/Bairnson (und ab dem dritten Album Pyramid auch der Schlagzeuger Stuart Elliott) zunehmend als Leiharbeiter in anderen Produktionen auftauchten. Hierzu zählen vor allem die ersten vier Alben von Kate Bush [The Kick Inside (1978), Lionheart (1978), Never for Ever (1980), The Dreaming (1982)]. Aber auch Alben von Jon Anderson, Camel, oder Rick Wakeman. Das Musikerkollektiv unternahm bei der Produktion des Fantasy-Mittelalter-Films Ladyhawke auch einen gemeinsamen Ausflug in die Welt der Filmsoundtracks. Das daraus hervorgehende Album wird von den Fans als eine Art non-kanonische Alan-Parsons-Project-Platte betrachtet.

Bei The Alan Parsons Project vermengte sich musikalisches Talent mit jugendlichem Enthusiasmus und ausgewiesener Erfahrung. Wer damals in 1977 I Robot hörte, lauschte vermutlich der besten Band der Welt.

DAS ALBUM – SEITE A

DAS ALBUM – SEITE A

I Robot

I Robot beginnt enigmatisch mit langsam aus der Stille aufsteigenden Keyboardsounds. Daraus tritt langsam die gothische Stimme der Opernsängerin Hilary Western hervor. Ein stimmungsvolles Instrumentalstück am Albumbeginn wird bereits hier zu einem Markenzeichen von Alan Parsons. Doch dann blüht der Track in einem sagenhaften Flirt mit der Tanzmusik der damaligen Ära auf. Das Disco-Fieber war 1977 auf dem Höhepunkt. Das Vinyl-DJing war im Begriff, geboren zu werden. Und diese tolle, akzentuierte Nummer, mit diesem lässigen Disco-Beat, enigmatisch und doch so tanzbar – passte perfekt zum Zeitgeist der 70er. Doch spätestens als die Zimbel und die Kantele von John Leach einsetzen, wird deutlich, dass alles an diesem Album vor allem einem Thema gewidmet ist: der ultimativen akustischen Schönheit.

I Wouldn’t Want To Be Like You

Der zweite Track ist eine funkige Nummer, gesungen von Lenny Zakatek. Zakatek ist ein Sänger, der aus Pakistan stammt und eine sehr eigenwillige, erkennbare Stimme hat. Von hier an sollte er auf beinahe jedem Album erscheinen und obwohl die Band mit unzähligen Sängern über die Jahre gearbeitet hatte, war Lenny der wichtigste Vokalist des Projekts.

I Wouldn’t Want To Be Like You (zu Deutsch “Ich würde nicht wie du sein wollen”) ist erneut ein Song, dessen Rhythmus den Flair der Disco-Musik trägt und extrem gut auflegbar ist. Doch der 70er-Jahre-Beat zahlt inhaltlich gut auf die Thematik des Stückes ein: Mensch und Maschine arbeiten Seite an Seite, möglicherweise an einem Fließband. Und das eine denkt über das andere nach. Woolfson war übrigens der Meinung, dass der Text die Perspektive des Roboters auf den menschlichen Kollegen darstellt, während Parsons dem gerne widersprach und meinte, es ist doch mehr der stolze und doch auch sentimentale Blick des Menschen auf die Maschine. Als würde man sagen: Du magst effizienter als ich sein, doch ich würde dennoch nicht mit dir tauschen wollen. Die Angst vor den Fähigkeiten der Maschine ist schließlich etwas, das den Menschen nun schon seit dem 19. Jahrhundert heimsucht. Am Ende liegt es am Hörer, zu entscheiden, welche dieser entgegengesetzten Aussagen richtig ist. Es wird aber auch deutlich, dass Woolfson und Parsons dem (von Fans oft überstrapazierten) Konzept einer Platte viel weniger Aufmerksamkeit widmeten, als man es sich vielleicht eingestehen möchte.

Some Other Time

Some Other Time ist einer dieser typischen Project-Tracks, die in einer nostalgischen Ruhe beginnen, mit Echos alter und historischer Musik, doch schnell zu einem orchestralen Sturm eskalieren. Erwähnenswert ist auch, dass das Lied in Wirklichkeit zwei verschiedene Sänger hat. Die Verse werden von Peter Straker gesungen, während die Refrains aus den Stimmbändern der Sängerin Jaki Whitren stammen. Ihre Stimmen sind gleichermaßen androgyn und ähneln sich so sehr, dass der beiläufige Zuhörer niemals erkennen würde, dass die Verse von einem Mann und die Refrains von einer Frau gesungen werden.

Was dieser Track nun mit der Robotik zu tun hat…? Das ist schwer zu sagen. Die Lyrics sind sehr abstrakt. Und auch hier ließe sich darüber spekulieren, ob dies mehr die Gedanken des Menschen sind oder die Gedanken eines Roboters. Das Lied ist eine Grübelei über die endlosen Weiten des Universums und die Menge an Möglichkeiten, die es beherbergt. Es ist vielleicht die Sehnsucht des Roboters, der Enge der Erde zu entkommen. Erneut drängt sich Ian Bairnsons magisches Sologitarrenspiel zwischen den Reihen der Orchestermusiker hervor.

Breakdown

Breakdown ist ein lässiger Song, der wie die Auseinandersetzung mit einer bipolaren Psyche anmutet. Das rockige Lied wird von Allan Clarke, dem Sänger von The Hollies, bestritten. Schon bald blüht es zu einem epochalen Orchester- und Chorwerk auf, das hier extrem effektiv von Andrew Powell arrangiert ist. Allan Clarke bietet sich dabei ein einzigartiges gesangliches Tauziehen mit polyphonen Alt- und Tenorstimmen. Es gibt kaum eine andere Band, bei der Fadeoffs so schmerzhaft anmuten. Stets fühlt man, dass das jeweilige Stück noch Minuten weitergehen sollte. Ich frage mich, welcher der zeitgenössischen Superstars das von seiner Musik sagen kann?

Don´t Let it Show

Don´t Let it Show, gesungen von Dave Townsend, beginnt als eine schmachtende Ballade, doch auch hier zeigen sich bald die grenzenlosen Fähigkeiten dieser genetisch auf Höchstleistung gezüchteten Band. Die Musik explodiert in ihrem Finale zu einem großartigen Ritt auf den Schultern eines Orchesters. Auch thematisch ist dies eine ungewöhnliche Nummer. Eric Woolfson ging seinerzeit durch den Kopf, wie eine Gesellschaft, die mit intelligenten Robotern lebt (oder mit intelligenter Technologie im Allgemeinen), damit konfrontiert wäre, dass technische Kreaturen es besser verstünden, menschliche Gefühle anhand geringster Details zu lesen. Und im Zuge dessen würden in der Zukunft Menschen zunehmend dazu neigen, ein Pokerface durchs Leben zu tragen, um so möglichst wenig von der Umwelt interpretierbar zu sein. In 1977 war dies eine etwas seltsame und mehr der Science Fiction verschriebene Idee. Doch heute berührt dieser Gedanke längst Themen, die uns vertraut vorkommen. Angefangen mit der biometrischen Obsession der Überwachungsorgane in moderenen Staaten, bis hin zu irgendwelchen multimedialen Brillen von Google.

Und damit schließt die A-Seite. Es bleibt nicht unbemerkt, dass The Alan Parsons Project dazu neigten, nach funktionierenden Formeln in ihrem Produktionsprozess zu suchen. So auch in der Verteilung der Songs auf einer Platte. Während die A-Seite den kurzen und dichten Stücken mit Single- und Chart-Potential gewidmet war, betonte die B-Seite häufig mehr die orchestrale und experimentelle Eigenschaft des Projekts. Dies war bereits bei dem Erstling Tales of Mystery der Fall.

DAS ALBUM – SEITE B

DAS ALBUM – SEITE B

The Voice

Die erste Nummer auf der B-Seite ist The Voice, gesungen von Steve Harley, dem Frontmann von Cockney Rebel. Das Thema des etwas schaurigen und doch so faszinierenden Stücks beschäftigt sich mit Überwachung und Kontrolle, ein wiederkehrendes Motiv bei Parsons und Woolfson, das viele Jahre später in Eye In The Sky, einem ihrer größten Hits, den Höhepunkt finden sollte. In der Mitte der Komposition bricht sich eine erstaunliche Verdopplung des Tempos Bahn und erschafft eine extrem kurzweilige Passage. Das Bass-Spiel von David Paton ist hier an Coolness nicht zu übertreffen, während Bairnson virtuoses Katzengejammer aus seiner E-Gitarre zaubert. Dazwischen pulsiert das von Andrew Powell dirigierte Orchester.

Nucleus

Nucleus ist ein weiterer instrumentaler Track, dessen atmosphärischer Klang wie ein früher Entwurf für Ambient-Musik anmutet. Das Stück hat eine großartige cineastische Stimmung und ist nach meinem Dafürhalten zu kurz. Ich finde es immer wieder erstaunlich, dass diese Nummer in vielen anderen Rezensionen zu diesem Album eher negativ eingeschätzt wird, als sei es nur ein langweiliger Filler. Ich dagegen finde, dass dies eine großartige, progressive Errungenschaft ist. Für die Klangjäger der 70er war dieser Beitrag ein tolles Hörerlebnis. Eine faszinierende Mischung aus Orchester und analogen Synths, die uns musikalisch in den Kosmos versetzen und zugleich die Weltraumfahrt zelebrieren. An dieser Stelle überrascht es nicht, dass man früher in den Musikzeitschriften gerne kolportierte, The Alan Parsons Project würden Soundtracks zu imaginären Filmen machen. Was ein wenig übertrieben ist, aber bei diesem Stück sehr treffend. Ich bin ein großer Fan dieser Nummer und verkenne auch nicht, wie progressiv sie 1977 gewirkt haben muss.

Day After Day (The Show Must Go On)

Aus Nucleus schält sich langsam Day After Day heraus. Hierbei zahlt es sich aus, entweder Schallplatten zu hören (ja, ich schon wieder), oder zumindest einen anständigen CD-Player zu haben, damit gerade bei Tracks, die ineinander übergehen, nicht immer diese kurze Lücke klafft. Day After Day (The Show Must Go On) ist ein langsames, getragenes Stück, das erneut nicht so viel mit der Konzept-Thematik des Albums zu tun hat. Doch es ist ein interessantes Lied, das sich mit einem Thema befasst, das damals kaum in der Rock- und Pop-Sphäre eine Entsprechung fand. Die Rede ist von der Midlife Crisis. Ein Topos, der mir natürlich nicht fremder sein könnte.

Das Lied besticht durch eine starke Wehmut. Wehmut darüber, dass man als Kind zu sehr erzählt bekommen hatte, für große Dinge auserkoren zu sein. Und manche Eltern neigen dazu, die seltsamsten Dinge auf das Kind zu projizieren. Sie denken wohl, sie tun Gutes damit, das Kind schon früh auf Erfolg einzustimmen. Doch hier steht jemand, blickt zu den Sternen und fragt sich, was aus den großartigen Chancen geworden ist, die man versprochen bekommen hatte. Denn alles, was man fand, war das Hamsterrad. Du kannst ruhig träumen, aber am Montag hast du gefälligst am Arbeitsplatz zu sein. Und sogar der nie erfüllte Traum wird irgendwann zu einer verblassenden Erinnerung.

Total Eclipse

Hier drehen die Macher des Albums richtig auf. Das disharmonische Orchester- und Chor-Werk ist freilich nicht ganz so originell, wie es für den Laien anmutet, denn man fühlt sich sofort an Lux Aeterna von Gyorgyi Ligeti erinnert. Wenn man die Stücke allerdings konkret vergleicht, merkt man schnell, dass sie nicht sehr ähnlich sind. Aber sie sind durchaus in derselben musikalischen Vene. Die Komposition wurde von Andrew Powell beigesteuert und dies wird nachvollziehbarer, wenn man weiß, dass Powell in jungen Jahren in Darmstadt unter Karlheinz Stockhausen und György Ligeti studiert hatte.

Man belässt es allerdings smart bei gerade mal dreieinhalb Minuten, bevor sich das Stück langsam in den letzten Track des Albums verwandelt.

Genesis Chapter 1, Verse 32

Wie wir natürlich alle wissen, hat das Buch GENESIS, auch das 1. Buch Mose genannt, nur 31 Verse. Es schließt mit den Worten: Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag.

So wird schnell deutlich, was an dieser Stelle mit Vers 32 gemeint ist. Mensch erschafft einen bewussten Roboter, eine denkende Maschine – und ein neues Zeitalter bricht an. Das Stück besitzt ein simples pinkfloydeskes Motiv, das hier durch den Einsatz des Chors und des Orchesters bombastisch graduiert, um schließlich in einem epochalen Fadeout zu verstummen. Das Album ist vorbei.

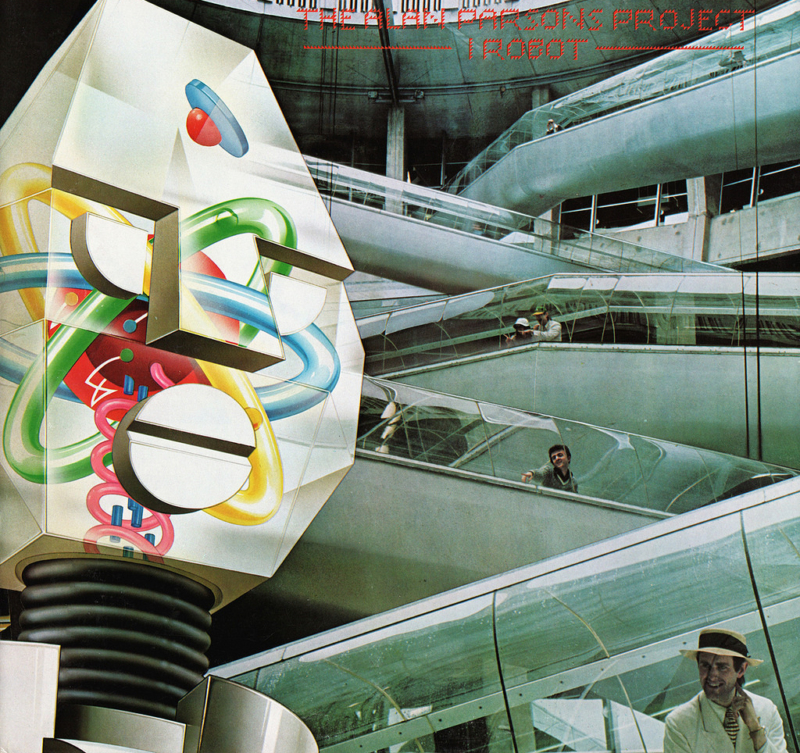

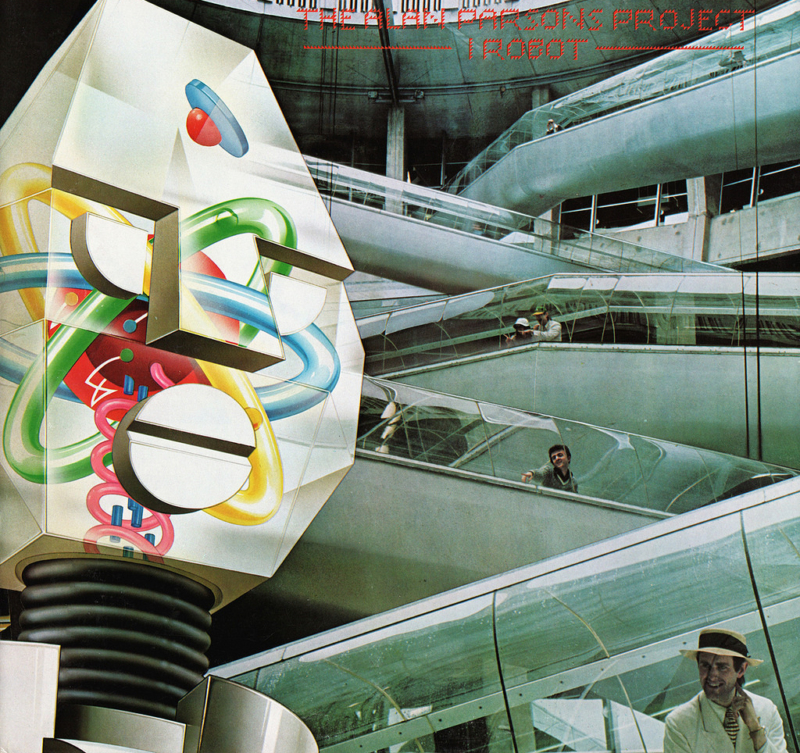

DAS COVER

Das Cover von I Robot gehört sicherlich nicht zu den besten Covern seiner Ära, doch es besitzt eine gewisse ikonographische Wiedererkennbarkeit. Es stammt aus der berühmten Cover-Schmiede Hipgnosis, damals bestehend aus dem Trio Storm Thorgerson, Aubrey Powell und Peter Christopherson, der später mit der Band COIL in diversen Kreisen berühmt werden sollte (und den man auf der Vorderseite lachend in der Mitte des Bildes sehen kann). Das Cover zeigt grafisch zusammengefügte Aufnahmen des recht bekannten Verbindungs-Hubs auf dem Charles-de-Gaulle-Flughafen in Paris.

FAZIT

I Robot wurde ein großer Erfolg. Woolfson und Parsons hatten in Interviews gerne schmunzelnd betont, dass dies durch ein Phänomen begünstig wurde, das mit der Musik nur wenig zu tun hatte. Im selben Jahr erschien der erste Star-Wars-Film und löste ein hysterisches Fieber nach allem Futuristischen und Roboterhaften aus. Und betrat man in jenen Tagen einen Plattenladen, gab es nur eine aktuelle Band, deren Albumcover die Sehnsüchte der Leute reflektierte.

Ich halte I Robot für eines der besten Alben, die jemals aufgenommen wurden. Für jedermann ist diese Musik sicherlich nicht. Wer sich ausschließlich für Musiker begeistert, die gerne in der eigenen Kotze aufwachen, wird The Alan Parsons Project ohnehin nie wertschätzen. Doch wer nuancierten Sound begehrt, angereichert durch großartige Grooves und ausgefallene Ideen, virtuose Beherrschung von Instrumenten und vielfältigen Gesang, der kommt auch an dieser Platte nicht vorbei.

Somit: I Robot wurde geradezu für die Raumstation gemacht. Die Zukunft ist nahe!

Images:

Cover images © Arista, Alan Parsons, Hipgnosis

Images with Parsons, Woolfson, Zakatek © unknown